鉄瓶の修理の第一弾

本当は2010年前から修理をお受けしていましたが、ビフォーアフターの写真を残すようになったのが2018年からですので、とりあえずこの鉄瓶が鉄瓶修理の第一弾です。

作者さんは、、、忘れてしまいました。修理をしてくれている日本伝統工芸士の綱取さんが「これは○○さんの鉄瓶」と教えてくれて、確かにググったら出てきたのですが。

さっき綱取さんに確認したら「わかりません。」という答えでした。

どなたかご存じの方いらっしゃったら教えて下さい。

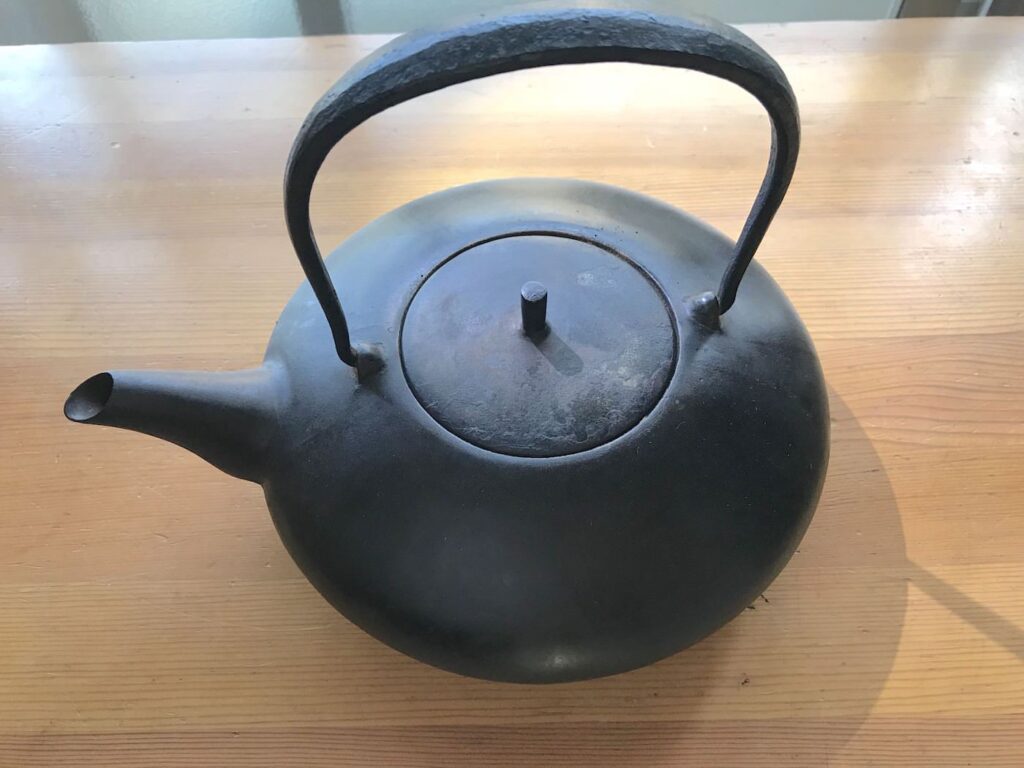

修理前の状態

底がかなり錆びた状態。

浮いたサビがでていました。また、フタをのせる縁にもサビが見られました。鉄瓶の錆びやすいところです。

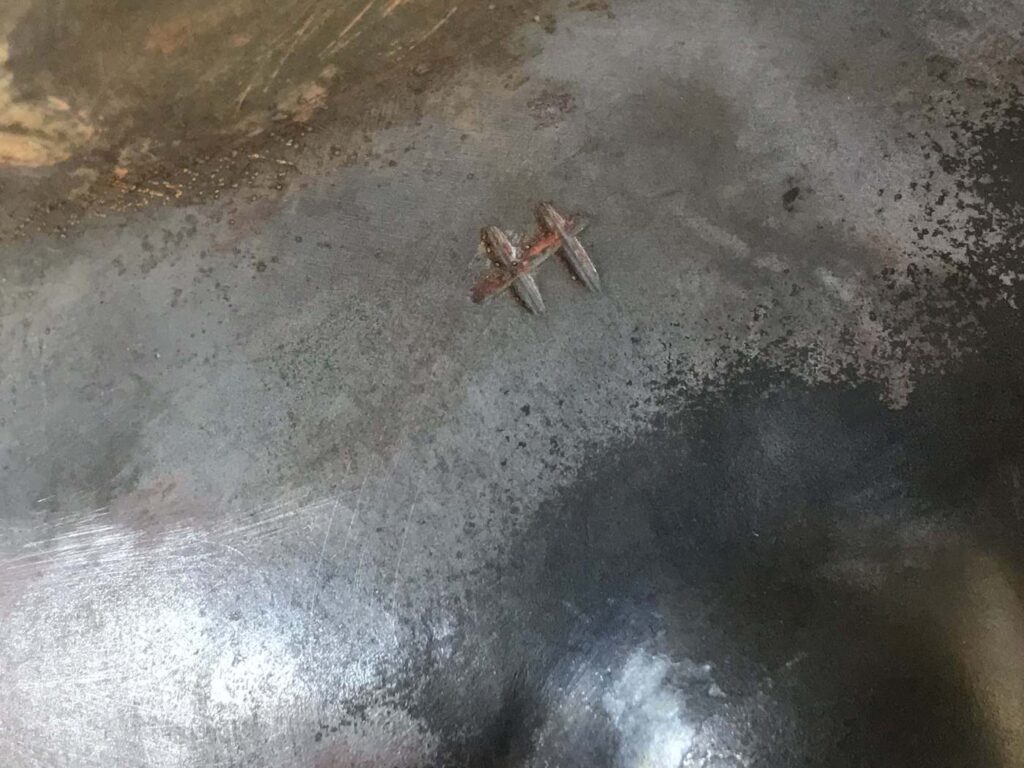

さらに内側の蛇口の付け根。

ただし底はキレイでした。

昔の鉄瓶は浮いたサビは出ません。

当時と今とでは鉄の質が異なるからです。

マグネシウムやシリコンを混ぜって鉄に粘り気を出したりするのが近世は主流です。これは耐久性は上がるのですがサビを放置すると浮き出してきます。もちろん毎日手入れして使用すれば問題ないです。IHヒーター使用可能な鉄瓶はシリコンをまぜて電子の振動に強くしてあります。その分、錆びやすいので注意が必要です。

カナキ止めという処理について

また、カナキ止めという鉄瓶の最終工程で1000度以上で焼き付ける作業をしてある鉄瓶はやはり錆びにくいです。盛岡には2021年現在、10の工房がありますがどこもカナキ止めしています。カナキ止めをした鉄瓶は生涯に渡って錆びにくく、仮に錆びても浮き上がるような錆び方はしないようです。また、お湯も鉄臭さがなくなります。 もちろんお湯は独特のまろやかさになります。

また、お湯の風味に一切変化させないのは銀瓶だけ。水質に一切の変化を与えない唯一の金属です。

なお、同じ岩手でも水沢の鉄瓶は、ごく一部の工房を覗いてカナキ止めはしていません。

ただこれは日常使いの道具には不要な工程でもあります。だからステンレスやテフロンなどがない時代は毎日使いますから錆びてボロボロになる暇がありません。またできるだけ手頃価格で入手できて長く使えるものが道具としては好まれるのは必然。

だからカナキ止めしていない=悪い ではありません。

また余談中の余談ですが、柳宗理は盛岡の工芸品といわれる鉄瓶よりも、民芸品と呼ばれる作風にあたる水沢の鉄瓶を好みました。民芸品ブームなるものが2000年代にあったのを覚えています。ビームスに民芸品が飾られていましたね。今はどうかわかりませんが。

カナキ止めの余談

明治の大火という大火事が盛岡でありました。明治時代です。そのときに街も何もかも焼けてしまった。燃え尽きた工房に戻ってきた職人が焼け跡の中から拾い上げた鉄瓶でお湯を沸かすと実に調子がよかった。

これが盛岡でカナキ止めが始まるきっかけでした。

修理前 ビフォーの写真

鉄瓶修理後 アフターの状態

以上です。なかなか修理難しいタイプの鉄瓶だったと思いますが無事きれいになりました。

薄型鉄瓶は他にもありますが、こちらの鉄瓶は独特の作風でした。修理費用は少しお高くて5万円ほどでした。

有難うございました。

コメント

コメント一覧 (2件)

初めまして。ホームページ拝見しご連絡させて頂きました。型が気に入り古い鉄瓶を購入しましたが、中がホーロー加工されており急須だたようで。

ホーローを剥離して鉄瓶として使う事は可能なのでしょうか?500ミリリットル位の小降りの1万くらいで購入したものですので、仮に可能であったとしても割に合わない物になってしまうか、ご意見頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます

始めまして。メールありがとうございます。あまり更新していなかったブログでしたので嬉しいです。

ただ残念ながらホーローを剥がすのは様々な理由でお薦めしておりません。

リューターで削ることになります。鉄瓶職人でなくとも出来る作業ですが均一に削ることはまず無理とのことでした。

また作業するにしても通常の鉄瓶の修理代より高くなってしまいます。

なおホーロー処理をしてあったということは急須なのかな?とおもいます。

日本で作られる鉄瓶で、鉄瓶として作られたものでホーローされたものを見たことがないからです。

一方で中国製はホーローや耐熱塗料(口に入れては危険ですが)がぬってあることも多いです。

おそらくお持ちの鉄瓶はそのままに別途鉄瓶を入手されるのが良いかと存じます。

つれないお返事になって恐縮でございます。

水漏れさえなければUsedの鉄瓶は使っていても楽しいと思いますし新品でしたらそれこそ選び放題です。

新品の鉄瓶は製造元の工房がわかるものをお求めいただくと将来が安心です。

有難うございました。